発行日:2018年7月13日

キャンプ座間への米陸軍第1軍団の移駐を

歓迎しない会ニュース No.72

電子版

|

|

国連旗とキャンプ座間

米朝首脳会談から北東アジアの緊張緩和を展望して

|

<キャンプ座間に国連旗が>

神奈川県座間市と相模原市にまたがるキャンプ座間は、在日米陸軍と陸上自衛隊の基地ですが、基地内の米軍司令部付近には、3種の旗が掲げられています。星条旗、「日の丸」、そしてもう一つは「国連旗」です。キャンプ座間を見たことのある人にはいつもの光景ではあるのですが、初めての人は「なぜ国連旗?」と思うはずです。

あるいは、最近の新聞やテレビの報道で同様の光景が報じられていることに気付いた方もいるかと思います。そう、在日米軍司令部のある横田基地にも国連旗が掲げられています。そして、それが「国連軍後方司令部」の存在によるものであるということも報道などで聞かれているかと思います。

それでもまだ、キャンプ座間に国連旗が掲げられていることについては疑問が残ります。実は1957年から2007年までの50年間、「国連軍後方司令部」はキャンプ座間に置かれていました。2007年に横田基地に移って現在に至ります。現在、横田の「後方司令部」には、ウィリアムズ司令官(豪空軍大佐)を含めて4人が常駐しているとのことですから、キャンプ座間でもほぼ同様だったのではと考えられます。でも、キャンプ座間の国連旗はいまも掲げられています。「後方司令部でなくなったにもかかわらずなぜ?」との新たな疑問もわきます。

そこで、この「国連軍」なるものの実態をさらに調べてみました。まず、「後方司令部」以外にも、「国連軍」が利用することのできる在日米軍基地が7か所*あることがわかりました。

注*)横田基地以外に、キャンプ座間、横須賀基地、厚木基地、佐世保基地、ホワイトビーチ、嘉手納基地、

普天間飛行場。 「司令部」を含めて計8か所が「国連軍後方基地」とされている。

|

キャンプ座間に掲揚されている3種の旗

|

|

<朝鮮国連軍とは>

ここまで「国連軍」と書いてきましたが、実は「朝鮮国連軍」というべきで、朝鮮戦争が始まった1950年の安保理決議を根拠にした、米軍主体の「対北朝鮮有志連合」的な連合軍のようです。国連憲章第7章で想定する国連軍とは異なり、国連安保理の統制はなく、米軍が一切の指揮を執ることができるのです。しかも、当時の安保理はソ連が欠席しており、決議自体の有効性にも疑問があるといわれています。

1975年の国連総会では、この「司令部」の解体決議が採択されましたが、米国は実行せず、現在に至っています。ブトロス・ガーリ国連事務総長も「朝鮮国連軍は安保理の傘下機関ではない」(1994年)と表明しています。

その朝鮮国連軍司令部は、当初、東京のGHQ(連合軍総司令部)と同じ場所に置かれました。戦場となった韓国では危険なため東京から指揮していたのです。1953年の休戦を経て、1957年にソウルの龍山(ヨンサン)基地に移されると同時に、日本には朝鮮国連軍後方司令部が、キャンプ座間に置かれました。

先に、朝鮮国連軍が利用できる在日米軍基地が8か所あると書きました。その根拠として、1954年に日本政府と朝鮮国連軍司令部との間で地位協定が結ばれています。合同委員会で同意されれば、在日米軍基地を自由に使うことができるようになっています。

<朝鮮国連軍と在韓米軍>

ところで、1957年に朝鮮国連軍司令部が東京からソウルに移駐しましたが、同時期に「米韓相互防衛条約」が締結され、在韓米軍が発足しました。それ以後は、朝鮮国連軍司令官を在韓米軍司令官が兼務するなど、朝鮮国連軍=在韓米軍となっています。

今年の6月29日に、在韓米軍司令部が龍山基地から平澤(ピョンテク)のキャンプ・ハンフリーズに移転しましたが、朝鮮国連軍司令部も同時に移転しています。

最近、日本の「後方基地」が現在も機能していることが報じられました。米国以外の艦船が、米軍との連携や北朝鮮に対する制裁目的で横須賀基地などへ寄港するケースが増えているとのことです。朝鮮国連軍が北朝鮮と戦争を継続中との前提でこのような運用を行っているのですが、日本が基地の提供という形で朝鮮戦争に参加していることにもなります。

このように朝鮮国連軍は、米軍以外の各国軍を動員する枠組みとして、いまだに機能していることもわかりました。

|

| 「朝鮮国連軍」司令部、後方司令部の経緯 |

| 1950.6 |

朝鮮戦争が始まる |

| 1950.7 |

「国連軍」(司令部東京)を設置 |

| 1953.7 |

休戦協定が成立 |

| 1957.7 |

司令部をソウルに移転

後方司令部をキャンプ座間に設置 |

| 2007.11 |

後方司令部を横田に移転 |

| 2018.6 |

司令部を平澤に移転 |

|

|

<米朝首脳会談と朝鮮戦争の終結>

6月12日に米朝首脳会談が行われ、トランプ大統領は直後の記者会見で米韓合同演習の中止を表明し、在韓米軍の撤収及び朝鮮戦争の終結にも言及しています。朝鮮半島の非核化のプロセスを含めて、解決するにはまだ時間を要すると思われますが、朝鮮半島とその周辺の緊張緩和に期待したいと思います。

もし、朝鮮戦争が終結となれば、当然、朝鮮国連軍も解体されますし、日本にある朝鮮国連軍後方司令部も廃止されます。さらに、在韓米軍の撤収へと進めば、在日米軍にも影響が及びます。もちろん、米軍の戦略によるので、楽観はできませんが、在日米軍の縮小・撤収へとつなげて行きたいものです。

少なくとも朝鮮戦争が終結すれば、キャンプ座間の国連旗は降ろされることになり、見納めになります。見るのであれば今のうちかも。

(松本憲明)

<参考文献・記事>

梅林宏道「在日米軍 変貌する日米安保体制」岩波新書 2017年6月

五味洋治「朝鮮戦争はなぜ終わらないのか」創元社 2017年12月

李時雨「国連システムと国連軍司令部」PRIME No.41 明治学院大学国際平和研究所 2018年3月

「『朝鮮国連軍』撤退なら日本は・・・」日本経済新聞 電子版 2018年6月8日

「在韓米軍 くすぶる縮小・撤退」朝日新聞 2018年6月25日

「国連軍、在日米軍基地の使用急増」時事通信 2018年7月1日

|

|

|

[報告]

2018.5.17-18

三沢基地視察報告

基地との「共存共栄」の街

|

5月17,18の両日、座間市議会基地政策特別委員会(一昨年までは基地対策特別委員会、昨年は委員会不成立)の視察で青森県航空自衛隊三沢基地及び三沢市(政策部基地渉外課)を訪れた。

座間市域面積の9割にも匹敵する1600万平方メートル、三沢市の1/8で沖縄嘉手納基地に次ぐ国内2番の広さを有しそこに米軍人・軍属とその家族合わせて8000人超と3000人の自衛官がおられるそうだ。三沢市の人口が約4万人だから市内住人の1/6は米軍関係者となる。

|

|

|

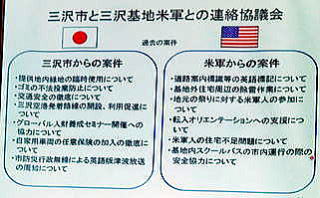

「三沢は最も日米関係が良好な街」と市公式ガイドブックに示しているように、基地との共存共栄を目指してきた自治体であることを各所で感じさせられる視察であった。それもそのはず、昭和28年(1953年)には町と米軍との協議会が設置され、以後継続的に開催し交流と相互理解を深めてきたとのことである。又、それは「市と基地がイーブンの関係」との市基地渉外課説明員の言葉にも、長年にわたる市と基地との歩みと今後の方向性が表わされていた。しかし一方では、騒音や落下物、訓練機の低空飛行等の問題は存在しており、行政と議会(三沢市議会には基地対策特別委員会あり)が対応しつつ機能していることも種々示された。

|

|

三沢基地格納庫で

|

|

三沢基地視察当日は折しも最新鋭ステルス戦闘機F35Aと米海兵隊のF35Bの共同訓練が始まったところでもあり、今後現状のF2戦闘機をF35Aに順次切り替えて10機配備予定と自衛官から現場説明を受けた。これらは米軍再編に伴う訓練移転の一環であり、基地機能の分散・強化に他ならない。この訓練移転受け入れに対し三沢市に再編交付金が20年間交付(座間市への再編交付金は10年間で既に終了)されると伺い、更なる基地機能強化が進むという現実に複雑な気持ちを懐かざるを得なかった。

航空防衛の最前線の現場に触れ、改めて基地行政、平和行政の必要性と同時に難しさを痛感した。置かれた基地の実情、それを受け入れている自治体の状況が異なる中で同一の方向を目指すことは不可能ではある。しかし米軍と自衛隊の実態をもっと深く知ることはどの自治体にとっても必須であるとの思いをさらに強くした。

(安海のぞみ、座間市議会議員)

|

|

|

|